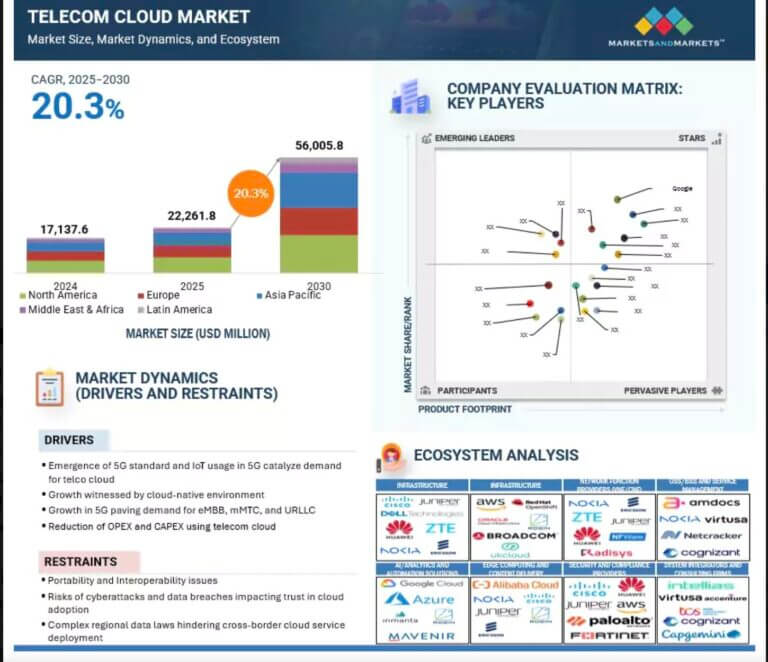

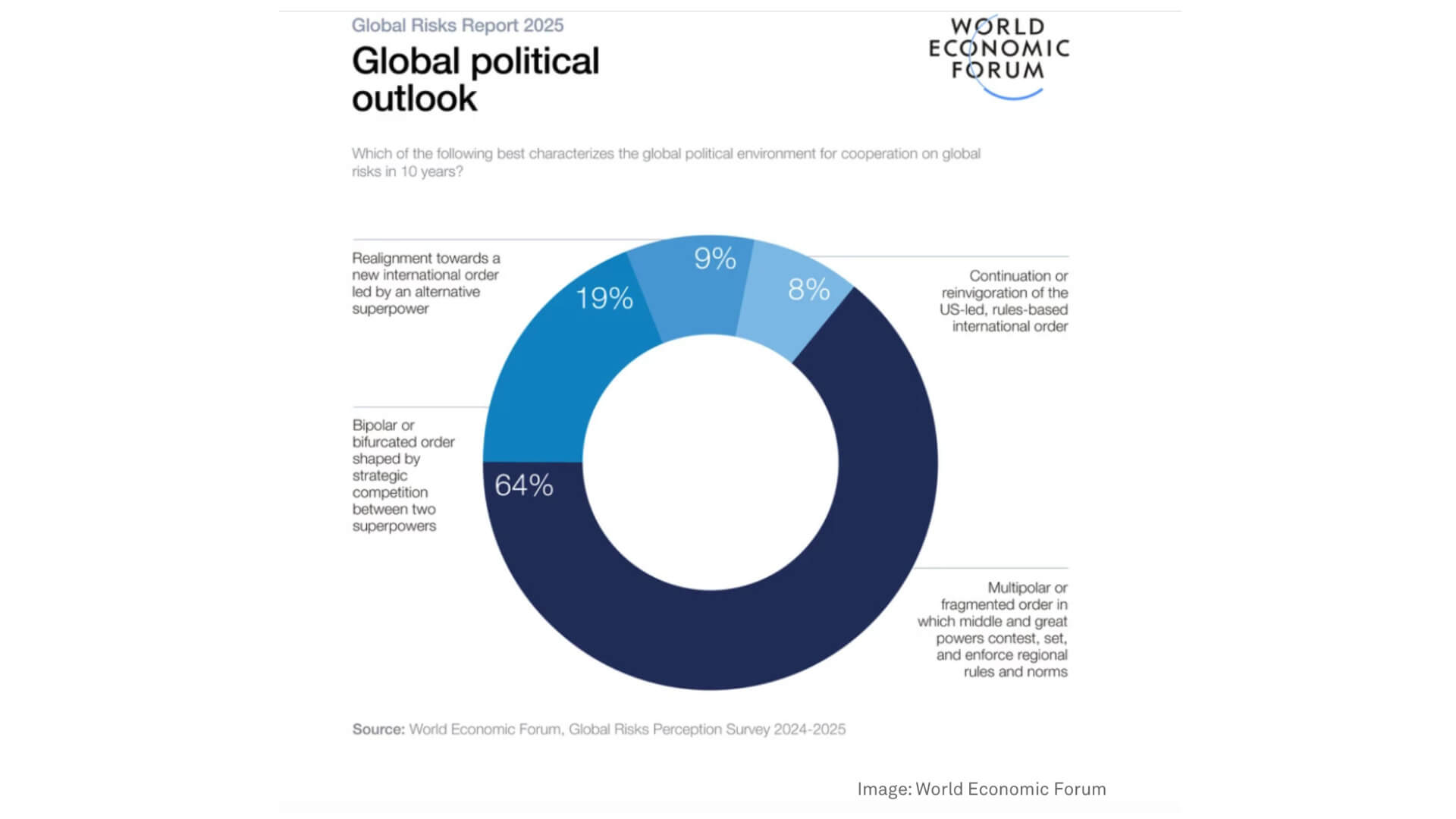

Cloud computing e Ai richiedono acquisti sempre più massicci di potenza di calcolo, ma i Paesi europei devono trovare un equilibrio tra il rifornirsi di tecnologie necessarie per la crescita economica e la necessità di ridurre la concentrazione del potere digitale nelle mani di pochi grandi provider, con il conseguente rischio geopolitico. Per questo le iniziative della Commissione europea sul cloud sovrano sono così importanti. È quanto scrivono William Dixon, Associate Fellow, Royal United Services Institute, e Scott Wilkie, Global Lead, Sovereign Digital Security, Accenture, sul sito del Wef.

L’ANALISI

“Attenzione alla quarta bolla digitale”: l’avvertimento del Wef all’Europa

La corsa a cloud e intelligenza artificiale, dominata da pochi hyperscaler globali, secondo il World Economic Forum sta creando un nuovo rischio sistemico: l’iniziativa di Bruxelles sul cloud sovrano punta a ridurre la dipendenza tecnologica, rafforzare la sicurezza geopolitica e legare gli appalti pubblici a rigorosi criteri di sovranità delle infrastrutture

giornalista

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business