Le telecomunicazioni sono tra i settori più esposti alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, ma anche tra i più pronti a trarne vantaggio. L’automazione dei processi, l’uso di algoritmi per la gestione delle reti, la manutenzione predittiva e l’analisi dei dati rappresentano già oggi elementi cruciali per garantire efficienza e competitività. Tuttavia, la vera sfida non risiede nella tecnologia in sé, bensì nella capacità del capitale umano di evolvere insieme all’AI.

#roadtotelco

Un italiano su tre a rischio automazione: l’AI rivoluziona il lavoro (anche nelle Tlc)

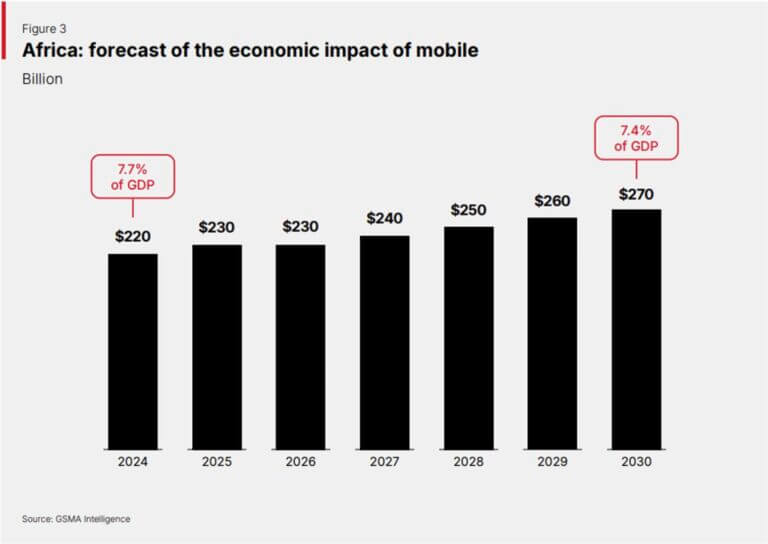

Oltre 10,5 milioni di lavoratori sono esposti al rischio di automazione secondo la Fondazione Randstad AI & Humanities. Ma l’intelligenza artificiale non porta solo sostituzione: apre scenari inediti di riqualificazione e nuove professioni, ridefinendo competenze, formazione e modelli organizzativi. Nelle telecomunicazioni, settore strategico per l’economia e l’innovazione, la sfida è trasformare l’AI in un alleato del talento umano, non in un suo concorrente

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business