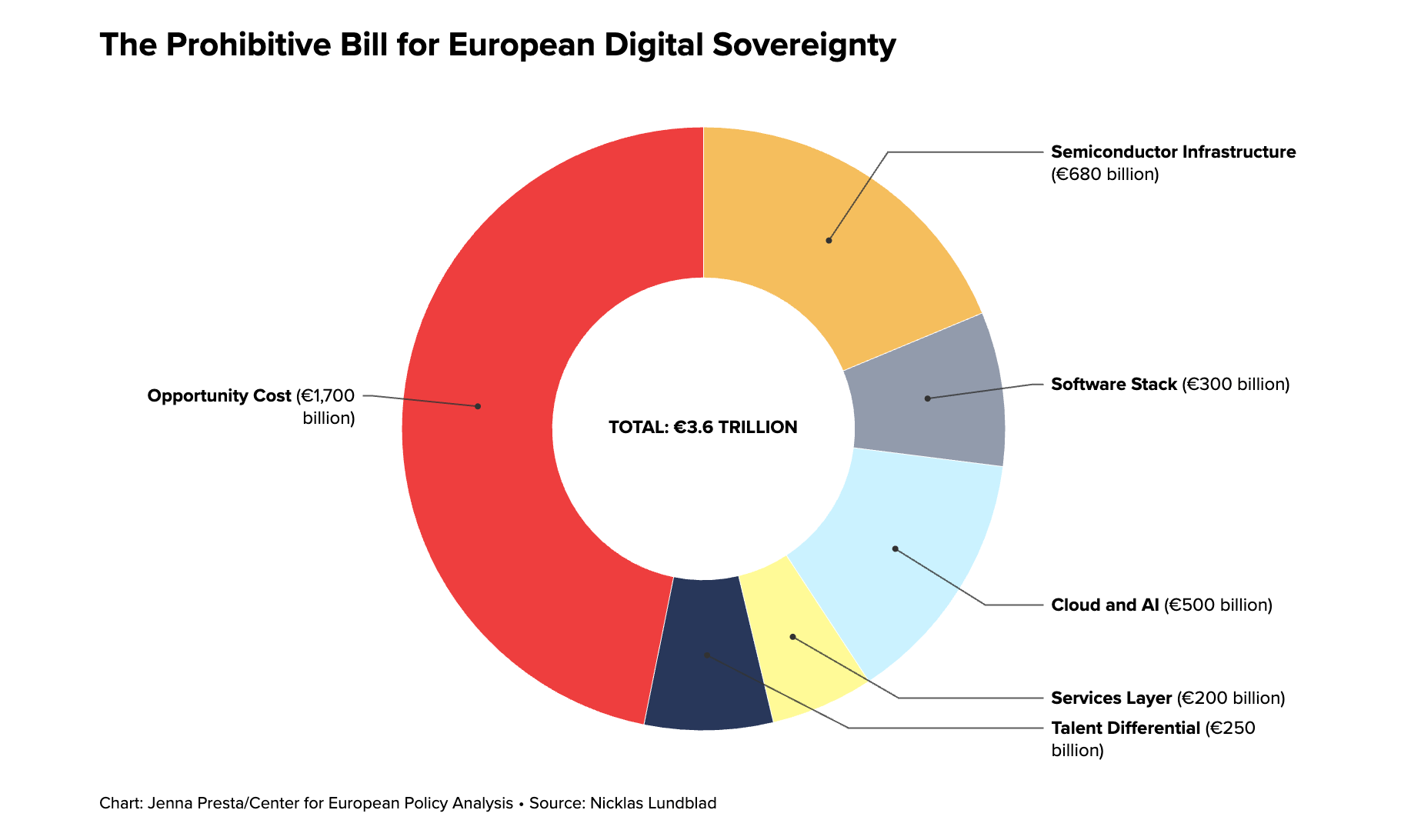

La sovranità digitale è tornata al centro dell’agenda europea. Il nuovo programma di lavoro della Commissione Ue la inserisce tra le priorità strategiche, in un contesto globale in cui la dipendenza tecnologica da attori extraeuropei – in particolare statunitensi – è percepita come un rischio sistemico. Ma quanto costerebbe davvero all’Europa affrancarsi dalle big tech americane? Secondo una stima pubblicata da Nicklas Lundblad, senior fellow del Center for European Policy Analysis (Cepa), il prezzo dell’autonomia digitale si aggirerebbe intorno ai 3.600 miliardi di euro in dieci anni. Una cifra che equivale al 20% del Pil europeo e supera l’intera produzione economica annua della Francia.

“Immaginate che domani tutte le aziende tecnologiche americane scompaiano. Cosa si rompe? Tutto: dai servizi pubblici in cloud agli smartphone, fino ai chip nelle auto”, scrive Lundblad. Il punto non è solo la dipendenza, ma la concentrazione della dipendenza: pochi attori, con interessi non sempre allineati a quelli europei, controllano infrastrutture e servizi critici.

Indice degli argomenti

Il costo della sovranità digitale: chip, software, cloud e talenti

Il conto dell’autonomia parte dai semiconduttori, “gli atomi del mondo digitale”. Oggi l’Europa produce solo il 10% dei chip globali. Per raggiungere una vera autonomia servirebbero almeno una dozzina di fabbriche all’avanguardia, sul modello di quelle costruite da Tsmc in Arizona. Costo stimato: 680 miliardi di euro, considerando anche la filiera completa (materiali, packaging, test).

Poi c’è il software. Ricreare alternative europee a Windows, Office, Adobe o Google richiederebbe almeno 300 miliardi di euro in dieci anni, anche ipotizzando uno sviluppo accelerato. Solo Microsoft investe ogni anno oltre 26 miliardi in R&D. E non si tratta solo di replicare funzionalità, ma di costruire ecosistemi interoperabili, sicuri e scalabili, capaci di attrarre sviluppatori e utenti.

Il capitolo più oneroso è quello del cloud e dell’intelligenza artificiale. Per eguagliare le capacità di Aws, Azure, Google Cloud e dei laboratori AI come DeepMind o OpenAI, l’Europa dovrebbe investire almeno 500 miliardi di euro. A questi si aggiungono 200 miliardi per replicare servizi digitali come mappe, video, social, messaggistica e motori di ricerca. Servizi che non solo richiedono infrastrutture, ma anche massa critica di utenti, capacità di moderazione, gestione dei contenuti e compliance normativa.

Ma la tecnologia non è solo infrastruttura. È anche talento. Per attrarre e trattenere 500.000 professionisti di alto livello, l’Europa dovrebbe colmare un gap salariale e di opportunità stimato in 250 miliardi di euro in dieci anni. E mentre l’Europa costruisce, gli altri innovano: ogni anno di ritardo costa circa l’1% del Pil, ovvero 1.700 miliardi di euro in dieci anni. Un costo-opportunità che rischia di ampliare ulteriormente il divario competitivo.

Partnership strategiche: la via sostenibile alla resilienza

Il totale? Circa 3.600 miliardi di euro. “Una fortezza tecnologica europea è economicamente insostenibile”, afferma Lundblad. “La vera soluzione è costruire partnership resilienti”. Non si tratta di rinunciare alla sovranità, ma di ridefinirla in chiave interdipendente. L’obiettivo non deve essere l’autarchia, ma la diversificazione delle dipendenze.

In questo scenario, l’Europa può diventare un hub di connessione tra ecosistemi tecnologici diversi. Collaborare con gli Stati americani per creare cornici regolatorie condivise. Avviare joint venture con l’India per lo sviluppo di semiconduttori. Stringere accordi con i Paesi Asean per digitalizzare le economie emergenti. “La ridondanza attraverso la diversificazione batte la forza isolata ogni volta”, sottolinea l’autore.

Il modello proposto da Cepa prevede un investimento di 300 miliardi di euro in dieci anni, dieci volte inferiore rispetto al piano di autosufficienza. Le risorse sarebbero destinate a laboratori congiunti, organismi di standardizzazione, fondi di co-investimento e capitale istituzionale per orchestrare le collaborazioni. Un approccio che punta a una resilienza significativa, non all’autosufficienza assoluta.

L’Europa come architetto dell’interdipendenza tecnologica

La sovranità digitale non si costruisce solo con investimenti, ma con visione geopolitica. L’Europa può scegliere di essere architetto dell’interdipendenza, contribuendo a definire standard, programmi di ricerca e modelli di governance. “Non si può ricreare la Silicon Valley con il solo denaro. Ma si possono creare le condizioni perché ingegneri indiani, ricercatori americani e imprenditori africani vogliano collaborare in Europa”, scrive Lundblad.

Il vantaggio competitivo europeo non sta nella scala, ma nella fiducia. Nella capacità di essere terreno neutro, curioso, aperto alla contaminazione. Un luogo dove le tradizioni tecnologiche si incontrano e si ibridano. “È un vantaggio che nessuna fabbrica di chip può comprare”.

Il vero test politico: resistere al richiamo dell’autarchia

Il vero banco di prova sarà politico. I leader europei dovranno resistere alla tentazione retorica dell’“indipendenza” e abbracciare la complessità della interdipendenza strategica. “Indipendenza suona forte, partnership suona debole. Ma cosa è più fragile: una fortezza da difendere o una rete in cui sei il nodo centrale?”, si chiede provocatoriamente Lundblad.

Il dibattito sulla sovranità digitale deve evolvere. Non si tratta più di scegliere tra dipendenza e indipendenza, ma di costruire un sistema distribuito di fiducia e cooperazione. L’Europa ha l’opportunità di guidare questa trasformazione, non come potenza isolata, ma come snodo centrale di un ecosistema globale.

Come conclude Lundblad, “l’‘Independence Moment’ europeo potrebbe essere, in realtà, un momento di interdipendenza”. Una scelta di maturità strategica, che riconosce i limiti dell’autarchia e valorizza la forza delle connessioni.