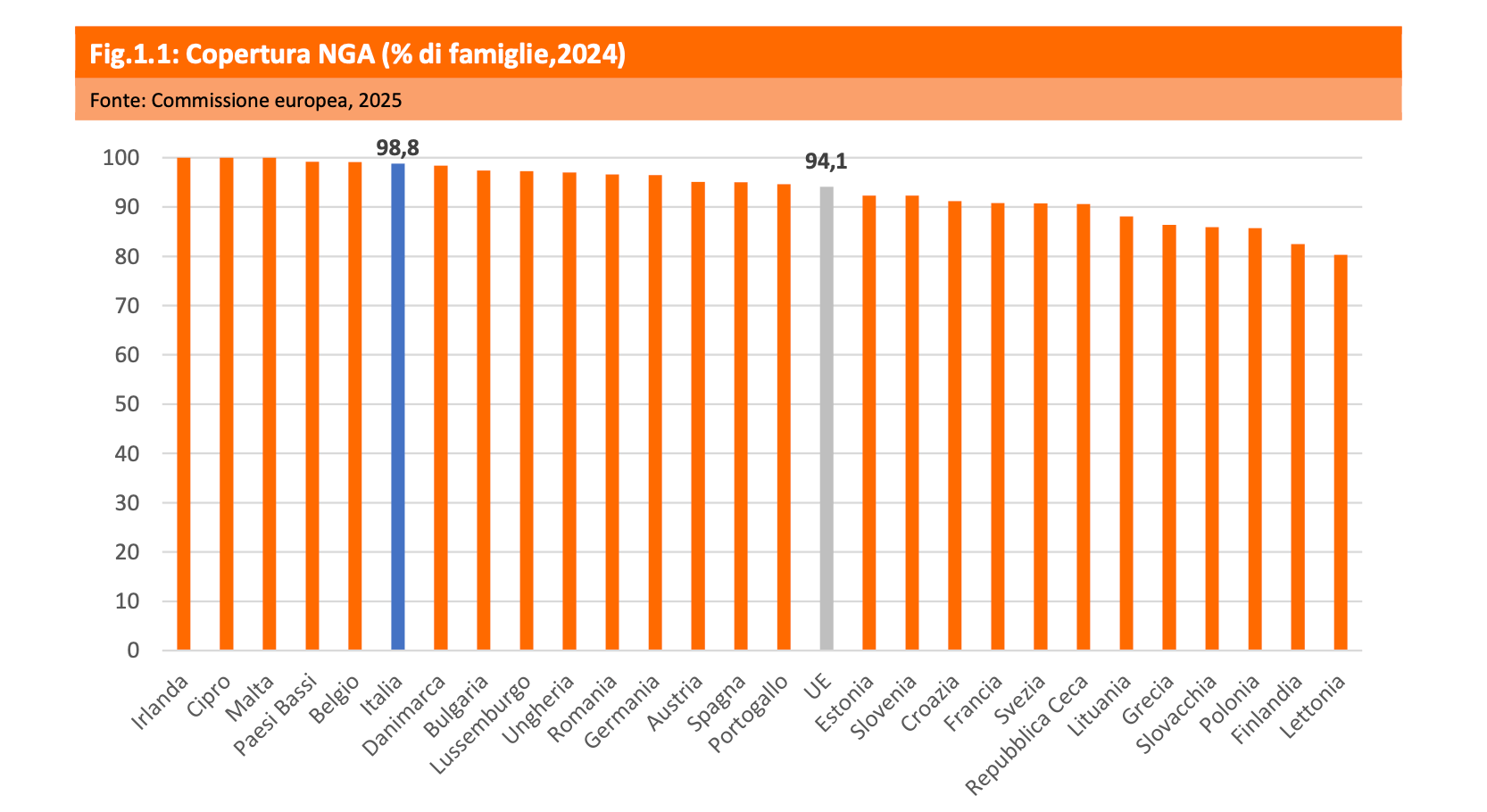

La connettività è oggi il fondamento su cui poggia la trasformazione digitale dell’Europa. L’accesso a reti fisse e mobili ad alta capacità non è solo una questione tecnologica, ma un fattore determinante per la competitività industriale, la coesione sociale e l’efficienza dei servizi pubblici. In questo contesto, l’Italia si trova a fronteggiare una sfida complessa: accelerare il deployment delle infrastrutture superando ostacoli normativi, burocratici e territoriali.

l’analisi

Connettività, tempi lunghi e ostacoli locali frenano lo sviluppo delle reti

Nonostante le semplificazioni normative, l’Italia resta indietro sul deployment delle infrastrutture digitali. Lo studio I-Com evidenzia criticità nei rapporti tra operatori e PA, con conferenze dei servizi convocate solo nel 15% dei casi

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business