Nei giorni di COP30, mentre a Belém si discute del futuro del pianeta, c’è un’altra “conferenza” che non si ferma mai: quella dei grandi player dell’intelligenza artificiale. Da una parte, negoziati multilaterali lenti, faticosi, messi in discussione da analisti che definiscono sempre più “irrilevanti” i summit Onu sul clima di fronte alla corsa all’AI.

Dall’altra, migliaia di miliardi di dollari pronti a essere investiti in data center, modelli generativi, infrastrutture digitali che stanno impattando sui consumi energetici mondiali ben più velocemente di qualsiasi accordo internazionale.

Il punto è semplice, e scomodo: la transizione ambientale non si farà nonostante l’AI, e nemmeno grazie all’AI in automatico. Si farà – o non si farà – in base a come decideremo di governare l’intreccio tra infrastruttura digitale e clima. COP30 è il luogo in cui questo nodo deve emergere chiaramente, oppure verrà travolto dalla logica del “business as usual”. Solo con più algoritmi e ancora più emissioni.

Indice degli argomenti

AI, infrastruttura critica della transizione (se vogliamo che lo sia)

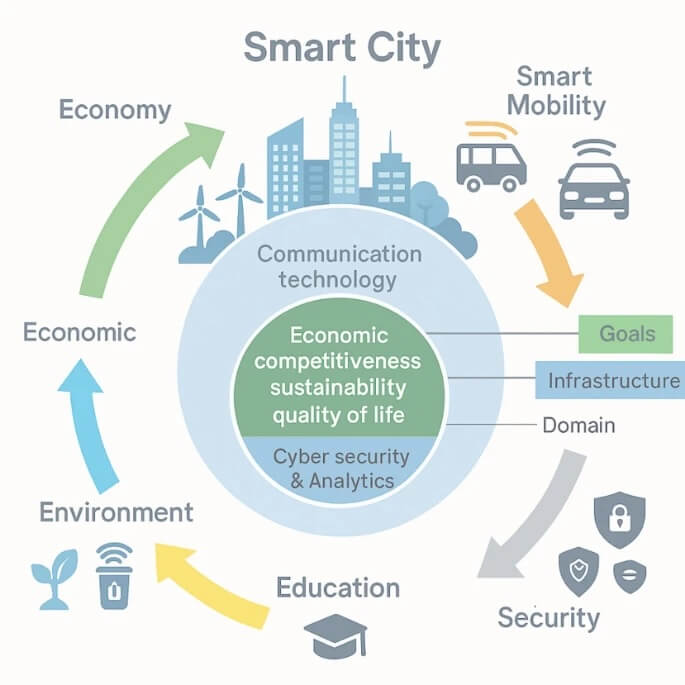

Nel dibattito pubblico l’AI viene spesso presentata come una bacchetta magica in grado di “salvare il pianeta”: previsioni climatiche più accurate, reti elettriche più efficienti, agricoltura di precisione, città intelligenti. Tutto vero, in potenza.

Nei sistemi energetici l’AI è già oggi un moltiplicatore di efficienza: può ottimizzare in tempo reale il bilanciamento tra domanda e offerta, integrare quote crescenti di rinnovabili intermittenti, anticipare guasti sulle reti, ridurre sprechi e picchi. In ambito urbano, può razionalizzare il traffico, migliorare la gestione degli edifici, supportare politiche di mobilità sostenibile basate su dati concreti. Nelle filiere industriali, dalla manifattura alla logistica, rende possibili processi più snelli, meno scarti, meno energia per unità di prodotto.

Anche sull’ambiente “vivo” le potenzialità sono enormi: modelli di AI per il monitoraggio della deforestazione, degli incendi, della qualità dell’aria e dell’acqua; strumenti per una gestione più intelligente dell’irrigazione e dell’uso del suolo, in un’agricoltura che dovrà nutrire di più emettendo di meno.

Ma proprio su queste potenzialità che serve chiarezza: l’AI non è (e non può essere) di per sé un piano climatico. È un’infrastruttura abilitante, che può rendere più efficaci – o più ipocrite – le politiche verdi. Senza obiettivi, regole, misurazione degli impatti, restiamo nel campo della retorica.

Il lato oscuro: data center energivori e nuovo estrattivismo

I data center sono il banco di prova, con numeri difficili da ignorare. I dati Onu sottolineano che l’AI sta già lasciando un’impronta ambientale pesante: nel 2022 i data center hanno consumato intorno ai 460 TWh di elettricità a livello globale e potrebbero superare i 1.000 TWh nel 2026, quanto l’intero consumo elettrico del Giappone.

Non è solo una questione di kilowattora. Secondo proiezioni citate dagli stessi studi, il fabbisogno di acqua legato ai processi di AI – per il raffreddamento delle infrastrutture e per le catene di fornitura – potrebbe arrivare entro il 2027 a 4,2–6,6 miliardi di metri cubi l’anno, l’equivalente dei consumi idrici annui di diversi Paesi europei messi insieme.

In parallelo, l’esplosione degli investimenti in AI – circa 1.500 miliardi di dollari previsti dai principali hyperscaler nei prossimi anni – sposta il baricentro: dall’urgenza di decarbonizzare alla necessità di “trovare energia a qualsiasi costo” per alimentare l’economia dell’algoritmo. Come nota un’analisi recente, la narrativa della sostenibilità sta lasciando il posto a una corsa al potere di calcolo dove l’unica priorità è la quota di mercato, non l’impatto climatico.

Sul fronte delle materie prime, l’AI si appoggia a un modello che in America Latina e Africa conoscono bene: quello dell’estrattivismo. La domanda di minerali critici per server, batterie, reti di telecomunicazione si traduce in pressione su territori già fragili, dall’estrazione illegale in Congo alle dispute sulle terre indigene in Brasile.

È il rischio denunciato da chi, proprio in vista di COP30, si chiede se l’AI sarà un’alleata della giustizia climatica o il nuovo volto di un modello economico che continua a consumare suolo, acqua, persone.

In questo scenario, parlare di “data center green” o di “AI sostenibile” senza mettersi d’accordo su criteri minimi – fonti energetiche, efficienza, uso dell’acqua, gestione dei rifiuti elettronici, impatto sulle comunità locali – significa fare greenwashing digitale.

COP30: tra irrilevanza diplomatica e responsabilità storica

Non stupisce che, di fronte all’accelerazione dell’AI, alcuni analisti liquidino le COP come rituali sempre più vuoti: obiettivi mancati, impegni rinviati, grandi emettitori che non si presentano o giocano di rimessa.

Se la corsa dell’AI continua a dettare tempi e priorità, COP30 rischia davvero di apparire “irrilevante”, la cornice istituzionale di un film che si sta girando altrove: nei consigli di amministrazione delle big tech, nei piani industriali delle utility energetiche, nelle gare per attrarre investimenti in data center.

Eppure proprio il caso brasiliano, analizzato in dettaglio da studi pubblicati nelle settimane precedenti al summit, dimostra che la politica ha ancora margine per orientare il gioco. Il Brasile ha inserito il tema AI-ambiente nella sua NDC climatica, ha varato un piano nazionale per l’intelligenza artificiale con un capitolo dedicato ai data center “verdi” e una politica nazionale per i data center che introduce, almeno sulla carta, criteri di efficienza energetica e idrica, requisiti di uso di rinnovabili, obblighi di investimento in ricerca.

Ma gli stessi autori segnalano le lacune: definizioni vaghe di “energia pulita”, scarsa trasparenza, consultazioni limitate, poca attenzione ai rifiuti elettronici e ai diritti delle comunità impattate.

Un promemoria per l’Europa. E l’Italia

Un promemoria utile anche per l’Europa e per l’Italia: non basta scrivere “sostenibile” in un piano strategico per rendere sostenibile un’infrastruttura digitale; servono strumenti vincolanti, monitoraggio continuo, partecipazione reale.

COP30, allora, non è condannata all’irrilevanza. È messa alla prova. Può scegliere se parlare anche di AI come voce marginale nei documenti finali, o se riconoscere che senza una governance dell’infrastruttura digitale la traiettoria climatica sfuggirà di mano.

Che cosa dobbiamo pretendere da governi e imprese

Per i decisori pubblici, il messaggio è netto: le strategie su AI, energia e industria non possono più viaggiare su binari separati.

- Norme e standard

- Nei piani nazionali su AI devono entrare in modo stringente obiettivi di efficienza energetica, uso di rinnovabili, limiti all’impronta idrica dei data center, obblighi di rendicontazione dell’impatto climatico delle infrastrutture digitali.

- Il dialogo tra regolazione sull’AI, politiche di decarbonizzazione, strategie industriali e di sicurezza energetica deve essere strutturale, non episodico.

- Investimenti pubblici orientati

- Ogni euro destinato a cloud, connettività, calcolo ad alte prestazioni – dal PNRR ai fondi strutturali – deve essere condizionato a criteri ambientali chiari, verificabili e comparabili.

Per il settore ICT e le telco, la sfida è ancora più diretta, perché sono loro a costruire e gestire la spina dorsale di questa nuova economia dell’AI:

- KPI credibili, non slogan

- Indici di efficienza dei data center (PUE), quota di energia rinnovabile, metriche di circolarità delle apparecchiature, piani di riduzione delle emissioni Scope 1, 2 e 3 legate ai servizi AI dovrebbero essere parte integrante dei bilanci e delle relazioni di sostenibilità, non note a piè di pagina.

- Progetti concreti nei territori

- Smart grid, città intelligenti, soluzioni di monitoraggio ambientale, agricoltura di precisione: l’AI va calata in progetti reali, in partnership con pubbliche amministrazioni, utility, comunità locali, misurandone non solo i benefici economici ma l’impatto climatico e sociale.

- Trasparenza sui modelli e sulle filiere

- Chiarezza sulle catene di fornitura, sul sourcing delle materie prime, sulle condizioni di lavoro nelle filiere hardware e digitali è parte integrante della responsabilità climatica. Non c’è giustizia climatica senza giustizia sociale.

Per il “sistema Paese”, infine, c’è un’esigenza trasversale che spesso sottovalutiamo: le competenze. Senza decisori pubblici, manager, tecnici e amministratori locali capaci di leggere insieme AI e clima, si rischia di inseguire mode tecnologiche o, al contrario, di bloccare innovazioni utili per paura.

Da che parte starà l’AI?

Nei corridoi di COP30 la domanda vera, sotto traccia, è questa: l’intelligenza artificiale sarà un’alleata della giustizia climatica o il nuovo volto di un modello estrattivista che abbiamo semplicemente rivestito di verde?

Non c’è una risposta scritta nel codice degli algoritmi. Dipende dalle scelte politiche, industriali, regolatorie che prendiamo ora. Dipende da come misureremo, regoleremo, orienteremo lo sviluppo di questa infrastruttura. Dipende – anche – dalla capacità dei media, della società civile, delle comunità tecniche di tenere alta l’attenzione su ciò che non si vede: i consumi, le miniere, l’acqua, i territori.

L’AI non è né green né brown per natura. Diventa l’una o l’altra cosa in base agli incentivi che costruiamo, ai vincoli che imponiamo, alla trasparenza che pretendiamo. Se continueremo a giudicarla solo dalla sua “potenza” e non dalla sua sostenibilità, avremo perso l’occasione di trasformare la transizione ecologica in un vero progetto industriale e sociale, e non nell’ennesima promessa tradita.

Nei giorni di COP30, il senso di responsabilità si misura anche da qui: dalla capacità di dire, con onestà, che il futuro climatico del pianeta passerà attraverso cavi, server e algoritmi. E che proprio per questo, oggi più che mai, non possiamo permetterci un’AI che corre senza bussola.